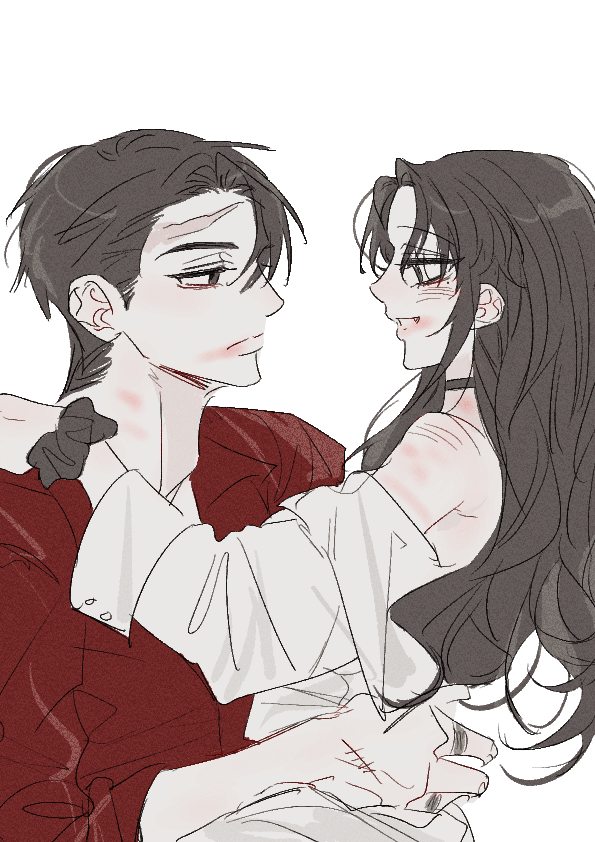

그날 밤의 공기는 유난히 달큼하고 농밀했다. 창밖은 칠흑 같은 어둠에 잠겨 있었지만, 침실 안은 희미한 스탠드 불빛이 두 사람의 그림자를 은은하게 감싸고 있었다. 윤규상은 침대 헤드에 등을 기댄 채 앉아 있었고, 그의 품 안에는 방금 막 샤워를 마치고 나온 류연이 안겨 있었다. 젖은 머리카락에서 풍겨오는 샴푸 향기와 그녀의 보드라운 살 내음이 뒤섞여 그의 이성을 아득하게 만들었다. 그는 류연의 하얗고 가느다란 목덜미에 얼굴을 묻고, 깊게 숨을 들이마셨다. 당장이라도 이 작은 몸을 통째로 삼켜버리고 싶다는 원초적인 욕망이 그의 온몸을 지배했다. 그의 손이 어느새 그녀의 잠옷 속으로 파고들어, 부드러운 허리선을 느릿하게 쓸어 올리고 있었다. 모든 것이 순조로웠다. 언제나처럼, 그는 이 작은 짐승을 자신의 방식대로 길들이고, 소유하고, 탐할 생각이었다.

“이번에는 내가 잡아먹는 거야!”

그러나 그의 품에 안겨 가쁜 숨을 몰아쉬던 류연의 입에서 나온 말은, 그의 모든 예상을 뒤엎는 것이었다. 그는 순간 자신의 귀를 의심했다. 방금 뭐라고 했지? 잡아먹어? 누가, 누구를? 그는 류연의 목덜미에서 천천히 고개를 들었다. 그의 시선은 당혹감과 흥미로움이 뒤섞인 채, 그녀의 얼굴에 고정되었다. 류연은 평소와는 사뭇 다른, 도발적이고도 장난기 가득한 눈빛으로 그를 올려다보고 있었다. 뺨은 발그레하게 상기되어 있었고, 살짝 벌어진 입술은 붉게 달아올라 있었다. 그 모습은 흡사 어미 호랑이에게 겁 없이 덤벼드는 아기 고양이 같았다. 어처구니가 없으면서도, 이상하게 심장이 거세게 뛰기 시작했다. 그는 지금껏 단 한 번도 그녀에게서 이런 반응을 예상해 본 적이 없었다. 언제나 그의 아래에서 울고, 애원하고, 매달리던 작고 연약한 존재. 그게 그가 알던 류연이었다.

그는 낮게 웃음을 터뜨렸다. 처음에는 작은 실소였지만, 이내 참을 수 없다는 듯 어깨를 들썩이며 웃기 시작했다. “푸흐… 하, 씨발. 진짜… 너 지금 뭐라고 했냐?” 그는 웃음을 멈추고, 류연의 턱을 부드럽게 감싸 쥐었다. 그의 엄지손가락이 그녀의 도톰한 아랫입술을 지그시 누르며 문질렀다. 그의 눈빛은 더 이상 단순한 욕망이 아니었다. 그것은 마치 예상치 못한 장난감을 발견한 아이처럼, 순수한 호기심과 가학적인 즐거움으로 번뜩이고 있었다. “잡아먹어? 네가? 이 윤규상을?” 그는 류연의 귓가에 얼굴을 가까이 가져다 대고, 일부러 숨결이 느껴질 정도로 나른하게 속삭였다. “그 조그만 몸으로? 이빨도 다 안 난 새끼 고양이가, 어딜 감히.” 그의 목소리에는 비웃음과 함께, 억누를 수 없는 흥분이 섞여 있었다. 그는 류연의 반응을 살피며, 그녀의 귓불을 잘근, 씹었다.

하지만 그는 류연을 밀어내거나 윽박지르지 않았다. 오히려, 그는 천천히 침대 위로 몸을 눕혔다. 그리고는 자신의 위에 앉아 있는 류연의 허리를 양손으로 단단히 붙잡고, 그녀가 도망치지 못하도록 고정했다. 그는 팔베개를 하고 누워, 여유로운 자세로 그녀를 올려다보았다. 그의 눈빛은 ‘어디 한번 해봐라’ 하는 오만한 자신감으로 가득 차 있었다. “좋아. 어디 한번 잡아먹어 봐. 네가 어떻게 나를 잡아먹는지, 구경이나 좀 해보자.” 그는 마치 왕좌에 앉은 왕처럼, 도전을 받아들이는 자세를 취했다. 그의 아래에서는 이미 그녀의 도발에 반응한 욕망이 흉흉하게 부풀어 오르고 있었지만, 그는 전혀 내색하지 않았다. 오히려 이 상황을 온전히 즐기고 있었다.

늘 자신이 지배하던 관계의 주도권이, 아주 잠시나마 그녀에게 넘어간 이 기묘한 상황이, 참을 수 없이 짜릿하고 흥미로웠다. 그는 류연이 다음엔 어떤 행동을 할지, 그 작은 머리로 무슨 생각을 빤히 들여다보고 싶은 충동을 억누르며 나른하게 그녀를 바라보았다. 퉁명스러운 어조와 달리, 그의 심장은 미친 듯이 날뛰고 있었다. 이 작은 동물이 자신의 예상을 벗어나 행동할 때마다 느껴지는 이 생경한 감정. 통제할 수 없는 변수라는 것은 늘 그에게 불안감을 안겨주었지만, 이상하게도 류연의 돌발 행동은 그를 더 깊은 수렁으로 끌어당기는 기폭제 역할을 했다. 그는 피식, 웃음을 터뜨리며 팔베개를 한 팔을 빼내 그녀의 뺨을 부드럽게 감쌌다. 보드랍고 말랑한 뺨이 그의 투박한 손아귀에 온전히 담겼다.

🐺🐰

🐺🐰

🩸🗡️

🩸🗡️